- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

-

- 環境再生レポート※最新号

- 環境再生レポート Vol.81 福島での放射線に関わる課題を考えるプログラムに専門学校生が参加

ここから本文です

環境再生レポート

Vol.81

2025年2月26日

福島での放射線に関わる課題を考えるプログラムに

専門学校生が参加

環境再生プラザでは「福島での放射線に関わる課題を考える」というテーマのもと、専門学校の学生と教員を対象に浜通りを見学するプログラムを実施しました。参加したWiZ国際情報工科自動車大学校(郡山市)は、放射線工学科がある国内唯一の専門学校で、浜通りなどで放射線に関する業務に従事する卒業生を数多く輩出しています。

プログラムでは、まず、1月17日(金)に事前授業を行いました。放射線工学科の1、2年生と教員計15名が対象で、すでに放射線の基礎知識があることから、内容はセシウムの特性や除染のメカニズム、中間貯蔵施設の安全性を担保するための構造、除去土壌の再生利用の必要性などについて、ときには対話を通して理解を深めていただきました。

放射線の事前授業

放射線の事前授業

世界の放射線量について考える

世界の放射線量について考える

また、「中間貯蔵施設の面積をどう表現したらその広さを想像しやすいか」、「福島県内の放射線量を友人や家族にどのように説明するか」などの課題を提示し、現地の見学までにさらに考えてもらいました。参加者からは「学校ではなかなか知れないことも知れた」、「興味を引き出すことができた」などの感想がありました。

現地見学は1月29日(水)に実施し、1年生9名と教員が参加しました。主に社会学的な視点から知見を深められるよう、移動のバスの中で福島の歴史や地理、震災が及ぼした影響や復興・再生について「福島の今」がわかるクイズを出題しました。

最初に中間貯蔵施設を見学し、参加者からは「とてつもない大きさが実感できた」「中間貯蔵があるおかげで福島の復興につながるとわかった」、震災当時から時が止まっているようなサンライトおおくま(旧特別養護老人ホーム)を見て、「当時の壮絶な状況が想像できた」との声がありました。

土壌貯蔵施設での線量測定

土壌貯蔵施設での線量測定

高台から福島第一原子力発電所を望む

高台から福島第一原子力発電所を望む

次に東日本大震災・原子力災害伝承館を訪れ、震災前後の福島の状況や課題を広く学びました。伝承館の展示を見て、「震災についての知識に厚みが出たと感じた」、「原発事故は忘れてはいけない」などの意見がありました。

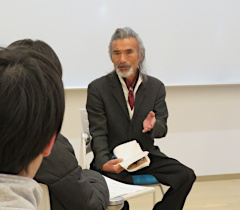

見学の後には、語り部として活動されている双葉町浜野行政区長の髙倉伊助さんから地域の復興などについてお話しを伺いました。双葉町が避難指示解除からこれまでどのように復興してきたのか、避難の体験と行政区長としての苦労、中野八幡神社の再建と石碑「復活」に込められた想いなどを話され、参加者は生の声を聞くことで、震災を自分ごと化できたようです。

最後に、各自が特に印象に残ったことなどを共有する振り返りをしました。髙倉さんも加わり、それぞれの気づきや率直な感想を共有し、将来への決意などについて語り合いました。

語り部の髙倉さん

語り部の髙倉さん

語り部との対話と振り返り

語り部との対話と振り返り

参加者からは、「髙倉さんの熱い想いに共感し、たくさん知恵をもらえた」、「前向きな考えは周りを変えるということに気づいた」、「今後は福島県民として少しでも復興に携わる」など様々な声が聞かれました。

今回のプログラムで、「放射線の正しい知識を広めていく人材は必要」と放射線を学ぶことの大切さを改めて認識されたようです。

なお、当日は参加者に個人線量計を貸し出し、外部被ばく線量を測定しました。被ばく線量の測定結果は後日改めて説明する予定です。また、中間貯蔵施設からの退出時に行った足裏のスクリーニング(表面汚染検査)では基準値を超える表面汚染はないことを確認しました。

足裏のスクリーニング

足裏のスクリーニング

プログラム終了後に伝承館前にて

プログラム終了後に伝承館前にて

環境再生プラザでは引き続き、放射線や環境再生の理解促進に取り組んでまいります。