- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

-

- 環境再生レポート※最新号

- 環境再生レポート Vol.64 13年ぶりに南相馬市国見山森林公園が再開-森林散策等で里山や森の魅力を再発見-

ここから本文です

環境再生レポート

Vol.64

2024年5月15日

13年ぶりに南相馬市国見山森林公園が再開

-森林散策等で里山や森の魅力を再発見-

震災と原発事故により立ち入りが制限されていた南相馬市の「国見山森林公園」が13年ぶりに再開し、5月6日(月・振休)にオープン記念イベントが行われました。うつくしま百名山のひとつである国見山(標高564メートル)は、豊かな自然を楽しめることから、ハイキングや遠足のほか、地元の小中学校の校歌にも歌われるなど市民に親しまれてきました。国見山という名前のとおり、南相馬市街地や太平洋も一望できる山で、展望台や山頂から東側に広く開けた眺望はすばらしく、快晴の日には宮城県の金華山も見えます。開会式では、門馬和夫市長より「国見山は市民の心のよりどころ。気軽に足を運べる日常が戻り、嬉しい」との挨拶に続き、来賓によるテープカットとシダレザクラの記念植樹が行われました。

門馬市長の挨拶

来賓によるテープカット

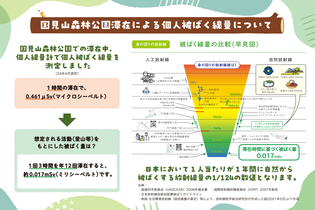

開会式の終わりに、これまで放射線の測定や低減について、再開に向けてアドバイスをされてきた南相馬市環境回復推進委員会委員長の万福裕造氏から、放射線に関する解説がありました。また、環境省職員からは国見山の再生事業の概要やその他の環境省の取り組みについての説明がありました。同森林公園での滞在による被ばく量は、1回あたり3時間、年12回の滞在でも約0.017mSV(ミリシーベルト)で、1年間に受ける日本人の平均的な自然からの放射線量の1/124程度となることなどが紹介されました。

万福氏による放射線のお話

参加者に配布された放射線の資料

開会式の後は、南相馬市と環境省による各種プログラムが行われました。「森林散策」「フォトラリー」「モルック体験」「スラックライン体験」「間伐材で工作体験」「ロボット展示」とバラエティに富むプログラムが用意され、主に地元の学校から75名の親子が参加されました。

「森林散策」では、参加者は3班に分かれ、芝生広場から山頂をめざして出発。若草山岳会の会員から登山道の動植物や森林に関する話を聞きながら散策しました。登山道に咲くヤマツツジやヤマブキソウなどの植物に癒やされながら、往復約2時間の登山を楽しみました。参加者からは「楽しく過ごすことができました」「良い汗をかきました!」などの声が寄せられ、森林の中を歩く爽快感を満喫されていました。

登山道ではヤマツツジなどが見頃

山頂にて

「フォトラリー」では、カメラマンの高木信幸さんから撮影のポイントについてアドバイスを受けながら、森林を歩きました。各自のスマートフォンに加え、ハイブリッドインスタントカメラ(チェキ®)を使用し、森林の景色や動植物の写真撮影。下山後は、それぞれのベストショットを高木さんに見てもらい講評をいただきました。参加者からは「撮影のコツを教えていただいて嬉しかった」などの声が聞かれました。

被写体に近づいて

森林での撮影ポイントをレクチャー

また、NPO法人はらまちクラブの指導のもと、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」を体験しました。モルックは、モルックという木の棒を投げてスキットルという番号が書かれている木のピンを倒し、50点を目指す遊びです。初体験のスポーツを楽しまれたようで、「子どもだけでなく大人も楽しくて、つい本気になってしまう」との感想がありました。

新しいスポーツ「モルック」を体験

細いベルト状のラインの上でバランスをとりながら歩くスポーツ「スラックライン」では、(一社)日本スラックライン連盟のインストラクターから、バランスの取り方についてコツを教えてもらいました。参加した原町高校生からは「普通に立つのが意外に難しい」という声が上がっていました。

バランス感覚と体幹が鍛えられるかも…

初めて新しい技にトライ!

「間伐材で工作体験」では、福島県内の間伐材を使用した工作を体験しました。のこぎりの使い方などを相馬地方森林組合と福島県立テクノアカデミー浜の学生さんから教わり、「普段できない体験ができました」と大好評でした。

初めてのこぎりを使う

大好きなおじいちゃんに見守られて

私が作った作品を見て!

福島イノベーションコースト構想の福島ロボットテストフィールドがある南相馬市では、ロボット開発を通じてまちづくりを進めています。芝生広場の一角では、福島県立テクノアカデミー浜の協力により、子どもたちが小型ロボット模型の作動実験に挑戦していました。

電気をつくってロケット発射!

小型ロボットを動かしてみよう!

参加されたみなさんは国見山の森林公園の自然とアクティビティを満喫されたようで、「参加してよかった」「初めて来た場所でしたが、景色が抜群でした」「日頃の運動不足で明日は筋肉痛が心配ですが、今日はすごく楽しめた」などの声が聞かれました。

環境再生プラザでは引き続き、放射線や環境再生への理解促進に取り組んでまいります。