除去土壌の埋立処分について

福島県外の市町村が、埋立処分を行う場合には、国が定める処分方法に従って行う必要があります。

このため、平成29年に有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を設置し、専門的見地から議論を進めるとともに、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的とした実証事業を実施しました。敷地境界の空間線量率等を測定したところ、除去土壌の埋立前後で大きな変化がなく、周辺環境が安全であることを確認しました。また、浸透水中の放射能濃度を測定したところ、全ての検体で検出下限値未満であり、地下水の汚染を生じさせるおそれがないことを確認しました。こうした有識者からの助言や実証事業の結果等を踏まえ、令和7年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正して除去土壌の埋立処分基準を策定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドラインを公表しました。また、本基準における安全対策は、国際原子力機関(IAEA)の安全基準に合致しています。

埋立処分の安全性

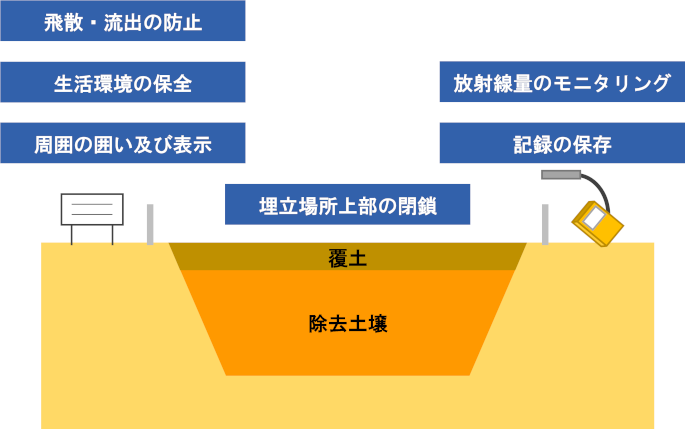

埋立作業中は、除去土壌の飛散・流出を防止するため、粉じんの発生抑制のための散水やシート等で埋立場所の開口部を養生する等の措置を講じます。また、悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように措置を講じるとともに、周囲への放射線影響がないことを確認するため、埋立場所の敷地の境界において空間線量率を定期的に測定します。

埋立作業を終了する場合には、厚さがおおむね30cm以上の土壌等によって開口部を閉鎖(覆土)するとともに、埋立場所の周囲に囲いを設け、除去土壌の埋立場所であることがわかる表示を行います。

埋立作業の終了後も、定期的に埋立場所の覆土が維持されていることを目視にて点検するとともに、空間線量率のモニタリングを行います。また、異常気象等が発生した場合には、随時目視点検及びモニタリングを実施するなど、安全に維持管理されていることを確認します。