埋立処分実証事業のイメージと主な確認項目

(1)埋立作業の流れ

埋立作業の確認事項

- 実証事業実施場所のバックグラウンドの空間線量率の把握

- 除去土壌の放射能濃度(保管容器の表面線量率から推計及びサンプル調査)

- 分別場所、埋め立て場所及び敷地境界の空間線量率、大気中放射能濃度

- 作業者の個人被ばく線量

- 浸透水の放射能濃度

- 気象条件(天候、降水量、風速等)

(2)埋立後の管理

埋立後の確認事項

- 埋立場所及び敷地境界の空間線量率、大気中放射能濃度

- 作業者の個人被ばく線量

- 浸透水の放射能濃度

- 気象条件(天候、降水量、風速等)

(3)確認結果

実証事業における埋立作業や埋立後の安全性の評価等から以下の結果が得られた。これにより、安全な埋立方法の有効性が確認された。

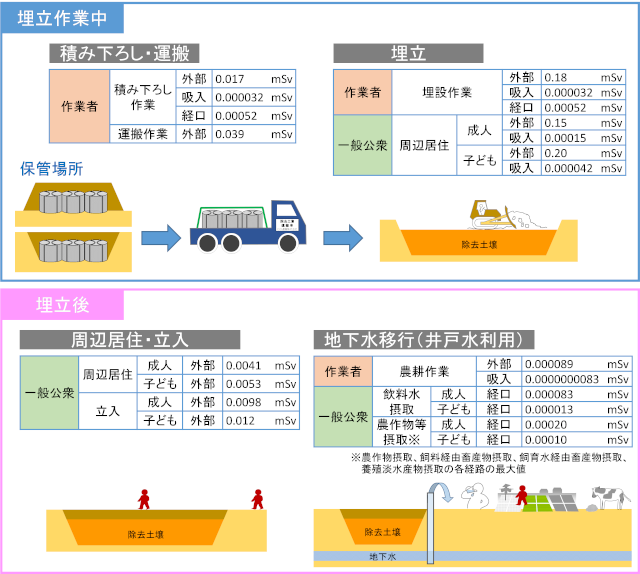

埋立作業中

- 周辺環境の安全を確認するため敷地境界の空間線量率等を測定したところ、準備段階から埋立開始前までの変動幅の中で推移し、大きな変化はなかった。

- 埋立作業や分別作業に従事する作業者の安全を確認するため、作業者の個人被ばく線量を測定したところ、年間追加被ばく線量は1mSvを下回ることを確認した。

- 作業者の被ばく線量(外部被ばく)を予測するため、シミュレーションとの比較を行ったところ、被ばく線量はシミュレーションによる推計値と同程度以下であったことから、シミュレーションの想定どおり作業者の安全性が確認できた。

- 作業者の吸入による内部被ばく線量を評価したところ、極めて小さかった。また、大気中放射性セシウム濃度は総浮遊粉じんと相関があったことから、粉じんの飛散防止措置を講ずることで吸入による追加被ばく線量を抑えることができると考えられる。

埋立作業後

- 周辺環境の安全を確認するため敷地境界の空間線量率等を測定したところ、除去土壌の埋立前後で大きな変化はなかった。適切な厚さの覆土により放射線を遮蔽することで、周辺環境の外部被ばくを抑えることができると考えられる。

- 浸透水中の放射性セシウム濃度を測定したところ、全ての検体で検出下限値未満であり、地下水を経由した被ばくのおそれがないことを確認した。これまでの科学的知見(セシウムは土壌に強く固定・保持される)とも整合することから、基本的には除去土壌の埋立処分に伴う地下水への影響は極めて小さいと考えられる。

評価結果(年間追加被ばく線量)

<主な計算の条件>

放射性セシウム濃度を2,000Bq/kg(福島県外における除去土壌の放射性セシウム濃度の95パーセンタイル値)、除去土壌の量を40万m3(福島県外で保管されている全量に相当する量)、覆土厚さを30cmとし、埋立作業中の作業者については年間1,000時間従事する、埋立後の公衆の立入については年間1,000時間立入るなどの条件で計算を実施。

出典:放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和6年度版)環境省

- 汚染土壌中に僅かに存在する水溶態放射性Csは、水の移動に伴い下部土壌に浸透しますが、速やかに下部土壌に吸着されます。

- 自然地盤中での100,000Bq/kgの放射性Cs含有土壌に対して移動予測解析を行った結果、年間移動距離は1.2mmとなりました(分配係数が1,000mL/gの時のピーク濃度)。

- 100,000Bq/kgの汚染土壌の埋設を想定して保守的な計算を実施した結果、10cm下方の間隙水中の放射性Cs濃度は、100年を通じて1Bq/Lを下回りました。

予測解析の設定

分配係数の違いによる放射性Csの移動