動画を見る

パート3 第4回 『除染土壌の安全確認はどうやっているの?』

第4回

「除染土壌の安全確認はどうやっているの?」について

なすびの解説

福島県では、仮置場や地中に埋めるなどして保管している除染土壌等の中間貯蔵施設の保管場へと運び出すパイロット輸送が始まっています。

除染土壌等を地中から掘り出す際に、放射性物質が飛散したり残ったりしていないかがどのように確認されているのか、実際に作業現場に伺って、担当者の方にお話を聞いてきました。

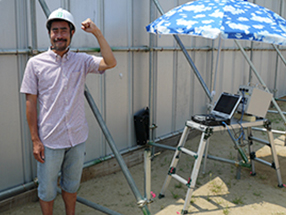

通常、除染土壌等を掘り起こす際は空間線量率を線量計で確認しながら作業が行われているとのことですが、今回の搬出現場では目に見えない放射線量が色で分かる「ガンマカメラ」という装置を使って、放射性物質が飛散していないことを画像でも確認しながら作業が行われていました。ガンマカメラの利点は、搬出作業が適正に行われたことを画像で見て確認出来る点で、今回は試験的に活用したとのことでした。

作業前、作業中、作業後の搬出現場をガンマカメラで撮影することで、放射性物質が飛散したり残ったりしていないことが目で見える形で確認出来ました。

今回番組に登場した用語解説

- ガンマカメラ

- 放射性物質が放射するガンマ線の線量を測定した結果と、カメラで撮影した映像とを重ね合わせ、放射線量の高低を色分けして表示することで、目視で線量の高いエリアを確認できるようにした測定装置。

- 放射性物質

- 「放射線を出す性質」をもつ物質。2011年3月の福島第一原発事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが原子炉から放出され、そのうち長く残存する放射性セシウムの影響が、問題となっている。温泉に含まれているラドンやラジウム、動植物に含まれているカリウムなども放射性物質であり、もともと自然界に存在している。カリウムを多く含まれる食品を食べることにより体内にも取り込まれている。

福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の状況等についてはこちらをご覧ください。

- 空間線量率

- 空間線量とは、空間における放射線の量(強さ)で、一般に大気、大地からのガンマ線、宇宙線等が含まれる。単位時間当りの線量を線量率という。

空間線量率についての補足はこちらをご覧ください。

今回のテーマがより分かる

参考資料・動画集

第4回収録を終えてなすびの「さらなるギモン」とその回答

除染土壌の搬出作業の安全性は確認出来ましたが、運び出されてから中間貯蔵施設の保管場に搬入されるまでの安全確認はどのように管理されているのかも気になりました。

除去土壌等の搬出から中間貯蔵施設の保管場に搬入されるまでに、以下の作業等により安全を確認して輸送を実施しています。

- すべての輸送物にタグ付けをして全数管理を行い、GPSを活用して輸送状況を常時把握するなど、輸送物と輸送車両を一元的に管理しています。

- 除去土壌等は遮水性の大型土のう袋等に入れ、輸送の際には、輸送車両の荷台をシートで覆うなどにより、飛散流出を防止しています。

- 輸送ルート上の危険箇所などを確認し、注意看板の設置や交通誘導員を配置するなどにより、事故防止を図っています。

- すべての輸送車両の出発前に除去土壌等を積んだ状態で車両周囲の放射線量を測定することにより、輸送中に住民の方に影響がないことを確認しています。

- 輸送にはできる限り高速道路等を活用するとともに、一部のPA(パーキングエリア)に設けた専用の駐車マスで休憩を取ることとしています。

- 輸送車両が保管場から退出する前には放射線量を測定(スクリーニング)し、基準値以上であれば洗浄等を行うことにより、周辺道路等の汚染防止を図っています。

あわせて、輸送前に運転者や作業員の教育や研修を行い、安全対策の徹底を図っています。

第4回撮影時の様子写真ギャラリー

-

今日はガンマカメラも一緒に撮影です!

-

郡山市 原子力災害総合対策課長 山口さんとなすび

-

ガンマカメラについて詳しく教えてもらうなすび

-

森岡さん、教えて頂きありがとうございました!