ここから本文です

環境再生プラザ「くるまざカフェ」

くるまざカフェシンポジウム ふくしま“みち”さがし2018

平成29年度(2017年度)シンポジウム

実施レポート

実施日:2018年2月24日(土)

会場:コラッセふくしま 4F 多目的ホール

震災から7年が経過する福島。

様々な地域、様々な分野で一歩ずつ日常を取り戻す取組みがなされています。

こうした取組みについて、その土地を訪れて知り、これから進んでいく“みち”を一緒に考えてきました。

シンポジウムでは、この体験プログラムに参加された方と、地域で対応してくださった方をお招きし、今回の体験を通して、それぞれが感じたことを発表していただきました。

その発表を聞いたうえで、シンポジウムに参加された方全員で未来のふくしまについて、みんなで考えました。

当日の配布資料はこちら

![]() くるまざカフェシンポジウム ふくしま“みち”さがし2018(PDFファイル 11.3MB)

くるまざカフェシンポジウム ふくしま“みち”さがし2018(PDFファイル 11.3MB)

【第1部】トークセッション

【第2部】「みちさがし」ワークショップ

【第1部】トークセッション

現地を巡り感じた気づきを共有します。

2017年11月~12月に3回実施した体験プログラムに参加された方と、地域で対応してくださった方をお招きし、現地を訪れてみて知ったこと、考えたこと、そして受け入れて感じたことなどを発表いただきました。

①「ふくしまの果樹・森・里・海の今を知る」

ファシリテーター:越智 小枝さん(東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座 講師)

■越智さん自身が、体験プログラムに参加して感じたこと

今回の体験プログラムは、“みち”さがし=知らないものを探すというテーマで実施しました。個人的にとても印象的だったのは、背景となる風景と、その先で出会った人たちの溶け込んでいる部分とギャップの部分がとても面白いなと思いました。木を登ったり、美味しいものを食べたり、そこでしっかり生きている方のお話を聞いたり、様々な体験をする度に、参加者の方の表情がコロコロと変わっていく様子を目の当たりにしました。それほど参加された方に与えた印象は大きかったのだと思います。様々なものに出会えたことで、色々な“みち”が見つけられたのではないでしょうか。

■体験プログラムに参加された方が、どのように感じたか

熊坂さん(福島市から参加)

福島市に住んでいながら、今回まわった場所が今どうなっているのかを知る機会が今までありませんでした。原発事故で福島県は特殊な経験をした訳ですが、その中でも、それぞれの場所で頑張っている人がいて、その人たちを訪ねるというプログラムで、直接リアルな肉声を聞けたことが何より良かったです。バラエティに富んだ訪問先で、福島の魅力がすごく伝わってきて、充実した一泊二日になりました。

佐藤さん(福島市から参加)

私も福島市に住んでいて、浜通りをたくさん回れるということで参加しました。これまで知っていると思っていた訪問先もあったのですが、今回より深く知ることができたこと、全く知らなかった浜通りで活躍されている方の活動を知ることができた二日間でした。普段、県外避難者の支援をしているのですが、中々伝わりにくい福島の深い部分というのを、県外に避難されている方々にもっと伝えていきたいと改めて感じました。

■現地で受け入れて頂いた方のコメント

仁井田本家 十八代蔵元 杜氏 仁井田さん

震災以降、とにかく福島に来てもらえるようにしたいと思っています。来てもらえれば、お話もできますし、現状を見てもらえる。来ていただいた方から感想を聞かせていただけるということも大変貴重ですので、こういう機会にはご協力していきたいと思っています。また、海外で福島の現状をきちんと発信してもらおうということで、行政で外国の方を招聘してくださる取り組みがあり、そういったプレスツアーなども時々受け入れています。

ツリークライミングクラブ どんぐりの芽 代表 久保さん

今回は、浜通り等をまわってきた後に木に登るということで、とても良い機会だったと思っています。ツリークライミングをやっていただいた目的というのは、レクリエーションというよりは、自然を大切にする心を育てたい、森林の役割を伝えたいという思いでした。田村と飯舘を流れる川が、今回訪れた請戸に流れています。つまり、田村や飯舘の森がダメになると、請戸の漁業もダメになってしまうということを伝えたかったのです。参加された皆さんが木と友だちになって、そして私の思いを受け止めていただけたということで、プログラムに組み込んでいただいて本当に良かったなと思っています。

相馬市松川浦 亀屋旅館 久田さん

昼食を提供させていただきました。旅館なので、なるべく地のものを出して、そして被災のこと、現状の松川浦を知っていただく機会になればと思っていますが、試験操業で獲っている魚の量があまりにも少ないので、地元でも地のものが中々手に入らない状況です。試験操業で獲れた魚はきちんと検査されていて、放射性物質検査はほぼ検出されません。震災前の松川浦は漁村で、魚を大量にとり、旅館ではそれを安く仕入れて、新鮮なものを出していました。現在は、県外産に頼らざるを得ない状況でコストはだいぶ上がってしまっています。

■3年後、どのようになっていたいか?

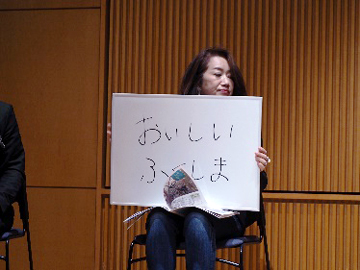

熊坂さん

【おいしいふくしま】

福島の魅力は、食材が豊富でお酒が美味しいというところと、首都圏から近く日帰り圏内ということだと思います。この点をどんどん発信して、3年後にはこの美味しい福島を目指してたくさんの人が来ているといいなと思っています。

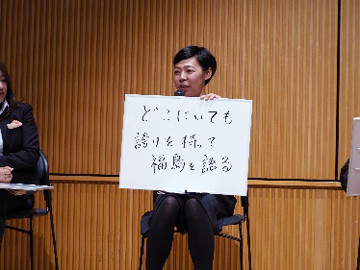

佐藤さん

【どこにいても誇りを持って福島を語る】

避難していて県外では福島のことを語れないという方もいるけれど、心の奥にはふるさとをしっかり大事にしているという方にもたくさん会ってきています。福島は、食べ物もお酒も自然も、誇りを持てるものがたくさんあるので、そのことをどこにいても語れるようになっているといいなと思います。

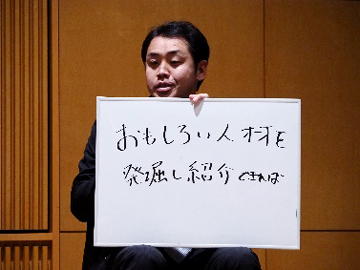

久田さん

【おもしろい人材を発掘し紹介できれば】

浜通りにはいい意味でクセのある方が多いので、ぜひそのクセのある方からお話を聞いて、浜通りを体験して欲しいです。来てみないとわからないことがたくさんあると思うので、たくさんの人に来てもらえる地域になっていたいです。

久保さん

【本当のスタート。自立に向けて。】

3年後というと、震災から10年になります。色々な補助や助成などが撤退していく時期かと思います。

震災後、それぞれ個々でも頑張ってこられてきて、そしてこういう機会を通じてみんなが繋がってきました。

そして3年後には、自分たちの力で未来に向けてスタートできるようになっているといいなと思います。

仁井田さん

【福島の山の木で酒の桶をつくる。村の山で、山地酪農で、山羊を育てチーズ造り。まちマルシェ!!】

福島、郡山、あちこちで自給自足をキーワードにしたマルシェが同時開催される。そんな楽しい福島になっていているんじゃないかな、と期待しています。

②「日本で最も美しい村「飯舘」を訪ねる」

ファシリテーター:越智 小枝さん(東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座 講師)

■越智さん自身が、体験プログラムに参加して感じたこと

飯舘村を一日かけてじっくり回りました。印象的だったのは、良い意味で、昔ながらの日本のお父さんやお母さんと会える場所。子どもが育ったり、人が育ったり、土地が育ったりするということは、こういう方たちの力なんだと感じることができました。

■体験プログラムに参加された方が、どのように感じたか

阿部さん(福島市から参加)

飯舘村にじっくり訪れたことがなかったので良い機会だと思って参加しました。菅野さんや山田さんたちからお話を伺ったりする中で、理屈ではないパワーを感じることができ、本当に元気をいただいた一日でした。私は、来年開校予定のふたば未来学園の中学校開設に向けた業務に取り組ませていただいていますが、学校づくりをすすめていく際に、地域にどういう方がいて、地域の中でどういう学校であれば地域と一体になっていけるかいう点がとても大事になってくると思っています。特に小中学校のような義務教育は、地元あっての学校なので、地元の皆さんの力や想いだったりをしっかり受け止めていくことがベースになってくると思っています。この4月に学校が再開する飯舘村で、今後どういう風に動いていくのか、どういう風に地元の皆さんとつながっていくのかという点にも注目しています。

中村さん(郡山市から参加)

私の実家が福島市でしたので、小さいころ父に連れられて飯舘村を訪れた記憶があります。震災以降、飯舘村がどういう状況なのかぜひ子ども達見せたいなと思って連れてきたことがあります。閉店したままの店をみて、子どもたちは「ママ、このお店まだやってないね」と言ったことをクニさんにお話ししたところ、「何もなくなってしまったんだから、若い人たちのために最初から私たちが作っていくしかないのよ」とお気持ちをお聞きしました。そういう思いを皆さんに伝えていけたらと思って、今回クニさんの作ったナツハゼを使ったデザートとともに、参加された皆さんにお伝えさせていただきました。

■現地で受け入れて頂いた方のコメント

ニコニコ菅野農園 菅野さん

なかなか諦めの悪い私が一つだけ諦めたこと。それは除染で伐採したイグネの再利用です。旦那と両親が大切に手入れしてきたイグネが伐採され、捨てるしかないと諦めていました。それが良い大工さんに巡り合い、その木を使って家を建てることができたんです。本当に涙がでるほどうれしかった。このことを世界にも伝えたいと思ってきましたが、その夢もかないました。こういうことを正しく伝えたいんです!飯舘はもうだめだ、汚染されたこんな村に帰れない、農産物も作れない、食べれない、住めないと言われた場所です。私は、「そんなことはない!」と言うためには、データしかないと思って、地道にデータを集めてきたんです。でも、家を建てても誰も文句を言う人はいなかったんです。何故なら、そもそも大人が飯舘に来ていなかったんです。そして今回、このプログラムでやっと話を聞いてくれる大人が来てくれたことがうれしかったですね。

畜産家 山田さん

被災者は、みんな下を向いて「困った、困った」と生活をしているのかなと思って訪ねて来る人も多いようですが、実際に来てみてびっくりしたという方もいます。それくらい私が能天気で、もう起こってしまったことは仕方ないという風に思っていますし、とても前向きな性格なんです。今回の事故だけのことだけでなく、普段のこと全てそのような考えでやっています。困った人を発信してもらうより、これからも元気でどうしていったらいいかということを至る所で発信したいと思っているんです。だからメディアでもなんでも来たいという方は全て受け入れているんです。

■3年後、どのようになっていたいか?

阿部さん

【子どもの姿が“輝く”子どもの声が“響いている”飯館村】

4月から学校が再開する飯舘村。3年後には、その子ども達の姿が輝いて、子どものたちの声が響いているような、そしてただ子どもたちいるというだけではなく、頑張っている地元の人たちと学校の子どもたちが一緒になって、さらに輝きを増すような学校、地域になっているといいなと思い、期待しています。

中村さん

【までいな暮らしが幸せの本質】

私が知っている飯舘村は田園風景の本当に美しい場所でした。今はまだフレコンバッグがあったり、3.11からそのままの商業施設があったり、まだ止まっている状況ですが、飯舘村は、人間の本質、幸せの本質が全て凝縮されていた場所だったように思います。建物が建ったりして復興していくということではなく、菅野さんや山田さんのように、自然と土と共に暮らしている方たちが、何を本質的に求めているのかということが飯舘村から伝わって全国のモデルケースになるといいなと思っています。放射能汚染の事実がマイナスなことではなく、そういうことがあっても幸せの本質を追求できる村なんだよ、ということを全国に発信できるような村になっているいいなと思っています。

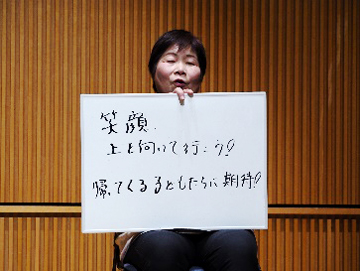

菅野さん

【笑顔。上を向いて行こう!帰ってくる子どもたちに期待!】

3年後も笑顔で上を向いていたい。飯舘村では、この4月にこども園、小学校、中学校の開校式を行います。現時点で子どもたちが99名、あともう少しで3桁になる。子ども達が帰ってきて、子どもたちの姿を見て大人が変わるんじゃないかと思っています。子どもたちに期待しています。

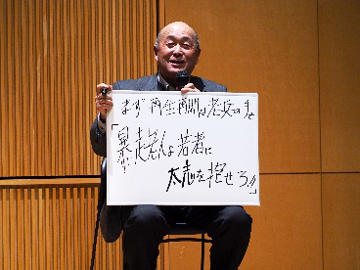

山田さん

【まず再生再開は老兵の手で。「暴走老人よ 若者に大志を抱かせろ!」】

まず、今やらなければならないこと。若い者が帰ってこないと嘆いているのではなく、これから5年、10年は我々がひと汗もふた汗も汗をかいて、再生、出直しの為の土台を作っていけばいい。そしてそれを次の世代の若い者にバトンタッチすれば良いと思っています。

③「除染後、仮置場、中間貯蔵の今を知る」

ファシリテーター:開沼 博さん(立命館大学 衣笠研究機構 准教授)

■開沼さん自身が、体験プログラムに参加して感じた感想。

中間貯蔵施設だけというとどうしても難しいイメージになってしまいますが、今回のプログラムでは、周辺の地域の復興、そこに人がいる、生活がもどってくる、というところまで見ていくということが重要だと思いました。

そして参加された皆さんには、難しいとかテレビと見た感想と同じではなく、実際に向き合って、自分の言葉で語って欲しい、そういう興味を持っている人に参加して欲しいと思っていました。そして多くの方に参加いただき、まだまだこの問題にたいして興味をもっている人がいて、自分で見て、自分の言葉で語りたいと思っている意欲ある方々がいらっしゃるんだと感じることができました。

■体験プログラムに参加された方が、どのように感じたか

松本さん(楢葉町から参加)

楢葉町の私の家は津波で流され、そして原発事故の影響で全町避難し、いろいろ点々としてきました。2015年9月に町の避難指示は解除されていますが、私自身はまだいわき市に避難していて、行ったり来たりの生活をしています。楢葉町には23の行政区ごとに仮置場があり、徐々に中間貯蔵施設に運びだしを進めている状況です。町で有名な天神岬スポーツ公園近くにも仮置場など残念な景色がまだ残っていて、住民としては、早く田園風景が広がる震災前の景観にしていきたいなと思っています。一方で、大熊町は何度も行かせていただいている場所ではありますが、今回中間貯蔵施設を視察させていただき、土地を提供してくださった方が「自分たちも土地を提供することに反対していたが、ずっと反対していては除染も進まない、復興も進まない。自分が受け入れることで、周りにも広がっていけば」と言っていた、そこに住んでいた方の気持ちを思い返しました。

半田さん(東京都から参加)

福島県浜通りは、 訪問したJヴィレッジ猪狩さんをはじめ前向きな方が多くいらっしゃるうえに、北部では課題先進地域として、人口の多くが高齢化が進んでいるなど地域の課題を解決して全国のモデルケースになるという動きでいろいろな方が集まっていたり、南の方は、理系、特に原子力に関して、楢葉遠隔技術開発センターのように最新の技術を駆使した研修施設であったり、技術者にとっての先端地域だと感じました。

相双やいわきに訪れる友人も多く、温かく受け入れてくださることがたくさんいらっしゃるのですが、その人たちが繋がれる機会がなかなかないことが残念だなと思っています。一般の方との交流がもっと広がっていくといいのかなと思っています。

■現地で受け入れて頂いた方のコメント

株式会社Jヴィレッジ 猪狩さん

今年の夏にJヴィレッジが再オープン予定ですが、まだ様々な情報が飛び交っている中で、どうしても不安が残ってしまっていて、風評払拭ということが懸念されています。安全に関しては、食の安全や専門家の方々にデータを取っていただき、充実して皆さんにお伝えできているかとは思います。しかし安心という部分がまだまだ伝わりにくいのかなと思っています。学生にJヴィレッジ視察に来ていただく機会があり、その親御さんの不安、大丈夫なのかという声や反応が気になっていました。実際に双葉郡に足を運んでいただき、Jヴィレッジから復興の状況を見ていただく。そして地元の方の話を聞いてもらうことによって、 その場所で生活している人や働いている人がいることを知ってもらい、家に帰って親御さんに自分で見たことをお話しいただくだけでも、双葉郡の今後に繋がっていくのかなと思っています。百聞は一見に如かずという言葉の通り、実際足を運んでもらって、皆さんのものさしで双葉郡の今を見て欲しいと思っています。

環境省 福島環境再生本部 本部長 小沢晴司

中間貯蔵施設は、東京電力福島第一原子力発電所の敷地を取り囲むように作られます。海につながる谷状の地形がいくつかあるところの平地に、除染で出た土を埋める、所謂土のダムのようなものを作る構造になっています。こういった施設が今どうなっているのかを色々な方に見ていただくことが大切だとは思いますが、土地取得と平行して土壌搬入という施設運営も始める、通常の公共事業では行われない作業順番となっている状況ですので、中々視察等を受け入れる状況にありませんでした。30年度は、県内から土壌を運び込んで埋め立てを5か所以上で展開する予定にしていますので、そうするとこういった視察ももう少し受け入れていけるのではないでしょうか。

■3年後、どのようになっていたいか?

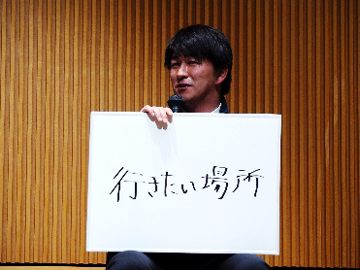

猪狩さん

【行きたい場所】

3年後。福島も、Jヴィレッジも、皆さんにとって行きたい場所になっていることを願っています。福島県は魅力的なところがいっぱいありますし、これから3年の間に世界的なイベントもありますので、そういった部分を通して福島を発信できればと思います。サッカーをはじめとするスポーツや企業研修など様々な目的でJヴィレッジにきてもらえるように、そして福島に行ってみたいなと思ってもらえるよう頑張って取り組んでいきます。

松本さん

【人の発信を通し地域の魅力を世界に!市町村、区域の枠を取っ払う!】

楢葉町でナラハチャンネルという番組配信をやっています。楢葉町で生まれ育って、街のことを詳しく知っているつもりでいましたが、まだまだ知らないことばかりでした。年配の方や面白いと言われる人から色々な話を聞いてまわっていると、ものすごい発見と本当に面白いことだらけなんです。今は楢葉だけですが、それをどんどん広げていきたいと思っています。原発事故の被災地と言われるだけでは本当に悔しいので、人の魅力を通して、この地域を見て欲しいと強く思っています。市町村とか帰還困難区域など枠や地域などを取り払って、どんどん面白い人を取り上げて配信していきたいと思っています。

半田さん

【受け入れから外へ】

震災を機に何かをしようをする動きは、学生たちの意識的に今の高校1、2年生くらいまでだと感じていて、恐らく何か事を起こせるのはこの3年までかなと思っています。その間に、外を見て、自分たちの街と向き合って、何かしていくということを、外からの押しつけではなく自発的に高校生たちがやっていければ、よりよい街を一緒に作っていくことができるのではないかと思っています。今回のようなツアーがたくさん企画されている福島なので、その際にできた関係やその繋がりから、もっともっと外に目を向け、そして外を見た時に自分たちの街の魅力を振り返って、どういう街にしていきたい、どういう社会にしていきたいということを、地元の高校生、中学生たちが考えられるような3年後になっているといいなと思います。

【第2部】「みちさがし」ワークショップ

ワークショップのテーマは「3年後のふくしまに向かっていま私たちにできること」です。

会場内に、5つのテーマでブースを設置。

①~④の手順で、「3年後のふくしまに向かっていま私たちにできること」をみんなで考えてみました。

① 3年後のあるべき姿

② 現在とのギャップ(課題)

③ 明日から私たちは何ができるか

④ 10年後の未来

A 浜通りの”くらし”と”しごと” ワークショップレポート

B あぶくまの森林里山の”くらし”ワークショップレポート

C 「ふくしまの伝え方、伝わり方」ワークショップレポート

D シニア世代のチャレンジ~飯舘、次世代へのバトン~

E 除染のその後~仮置場、中間貯蔵施設~

ファシリテーターのコメント

開沼 博さん(立命館大学 衣笠研究機構 准教授)

2つキーワードがあります。

1つは「開拓」。毎年継続的に携わらせていただいている立場として感じていることですが、少しずつ、例えばこの場で言ってはいけなかったことや、このテーマに触れると住民の方の中でも葛藤があるかもしれないと今までやってきて、言えるようになったり、じゃあ今回は先のことを考えよういう話になってきました。中間貯蔵施設は去年の今ごろは入れるかもわからなかった場所ですし、他のブースの方の話を聞いても、一歩上、去年とは明らかに一枚上のベースで議論できるようになってきたことは、毎年感じている感動で、今年も感じることができました。フロンティアを常に開拓していくことの価値を改めて感じました。

もう一つは、考え続けるコミュニティができることの価値ですが、このくるまざカフェ・みちさがしをやっていく中で見えてきたことかと思っています。少数だとしても、確実に考えている人達がいる。その中には農家の方、現場で廃炉作業している方、県外から来ている方、避難されている方など、ちょっとでもわかっている人、あるいは考えている方、そして顔が見える関係ができるというのが、この福島の問題を解決していくうえで、いろいろな場面でも重要だと思います。このみちさがしに参加するたびに、それもひとえに参加してくださった皆さんの誠実な姿勢が生み出した価値だと思っています。

ここで繋がった繋がりを更に次に広げていただきたいと思います。

ファシリテーターのコメント

越智 小枝さん(東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座 講師)

このみちさがしのシンポジウムでは、いつもたくさんの学びをいただきます。特にワークショップでの5つのブースのまとめを聞いていても、同じようなキーワードが出てきていました。分野が違っていても、みなさん考えている方向は一緒。福島の将来という同じ山を、違う山道から向かっているだけなんだなということを強く感じました。

そして、みなさんが福島のイノベーションコースト構想のコンシェルジュになれるくらいの知識を、本日得ることができたのではないでしょうか。自治体職員よりも先にみなさんがコンシェルジュになって、職員の職を奪うくらい、福島を宣伝していただければと思います

ふくしま“みち”さがし シンポジウムに参加された方からの感想、ご意見

■福島市40代女性

前を向いている人々の話がとても良かった。車座的にいろいろな人の意見を聞けて参考になりました。多くの人が同じ思いを持っているのだから、力を合わせていけたらもっと良くなると思います。

■福島市20代男性

まだまだ課題が多く、難しいと思いますが、今日新たな刺激を受けることができました。

■福島市10代女性

地元の方や専門家の方々の話を交互に聞けて、いろいろなことが印象に残りました。さらに新聞社や東京電力の方の話も聞けたので、自分としては少しリアル感を持って、それぞれの立場や役割を感じることができました。

■郡山市50代女性

5つのテーマに分かれてディスカッションしましたが、最後の発表を聞いてみて、思いは同じなんだということがわかりました。

■福島県内30代女性

発表されていた方、特に受け入れ側の方は、前向きに頑張っている人ばかりで、福島の将来に期待が持てると同時に、逆に本当にこれだけが福島の「今」なのだろうかと少し疑問に思いました。